水産研究・教育機関(横浜市所在)は、完全人工でウナギを量産するために必要な核心技術特許を取得しました。これら二つの特許は、それぞれ伝統的な方法より10倍多くのウナギの稚魚を養育できる水槽に関するものと、低コストで急速成長を促す飼料に関するものです。ワシントン条約による国際取引規制の検討などを背景として、天然資源保護の意識がますます高まり、環境への影響が少ない養殖方式が期待されています。

水産研究機関は、水産庁に属する国立研究開発法人です。この機関は2010年に世界で初めて、日本ウナギの完全人工養殖に成功しました。

同機関は採卵、孵化、飼育環境に関する知見を深化させ、「5万尾から10万尾単位の高品質ウナギ稚魚を安定的に生産する技術を確立した」(ウナギ稚魚生産部長 風藤行紀)と述べています。また、完全人工養殖の基盤、つまり人工孵化した稚魚を成ウナギまで育て、その成ウナギから次世代を繁殖させる仕組みを確立したとしています。

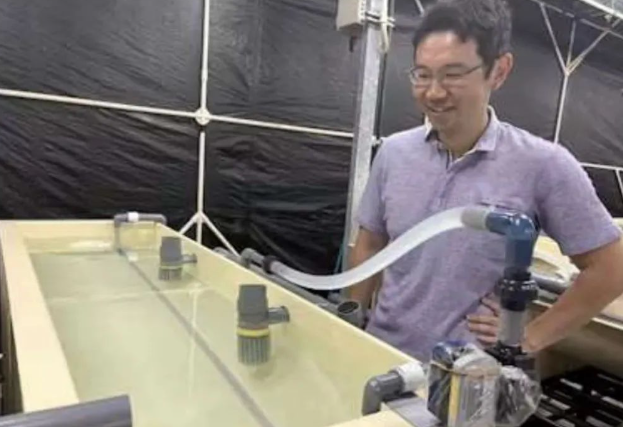

この基礎技術を事業化するために、彼らは二つの主要技術について特許を取得した。まず、ヤンマー株式会社(Yanmar Holdings)と共同開発した大型水槽の技術である。この水槽は、孵化したばかりのウナギの稚魚が快適に生活でき、餌を均等に食べられるよう設計されている。単一の水槽で飼育可能なウナギの数は、研究用の小型水槽の10倍以上であり、製作コストは従来型の75%に抑えられる。

もう一つは餌の技術である。従来は希少なサメの卵を餌として使用していたが、今回特許を取得した餌は、鶏卵や乳タンパクなど市販の材料で作ることができる。「濃厚なプロテインドリンクのようなもの」(ウナギ生産部量産チーム長 須藤龍介)で、ウナギの成長を促進する。

水槽技術は今年4月にヤンマー社が特許を取得し、餌の技術は同機関が4月末に日本国内特許を取得した。国際特許も申請中である。

また、この機関は実際に養殖を行う民間企業や大学と協力している。餌の面では不二製油株式会社と協力し、水循環の面では近畿大学と協力している。ウナギ養殖企業である山田水産(大分県佐伯市)や都市ガス供給会社である武州ガス(埼玉県川越市)は、養殖現場で技術の再現性を確認する役割を担っている。

| 企業/大学 | 技術協力分野 |

| 海马持株(Hanmar HD) | 水槽、自動餌やり機 |

| 不二製油 | 成長を促進する低コスト飼料 |

| 近畿大学 | 水循環 |

| 山田水産 | 技術の再現性確認 |

量産を推進するため、コストも絶えず低下しています。2016年頃、この機関の人工うなぎ稚魚の生産コストは1尾あたり4万円に達していましたが、2024年には1,800円にまで下がり、天然うなぎ稚魚の価格(500~600円)の約3倍の水準となりました。2025年には、生産効率の向上により「コストがさらに低下する」(水産庁)。コストの大部分を占める水温調整に必要なエネルギー費や給餌・清掃の人件費については、地熱や廃熱の利用や自動給餌機の改良といった対策の研究を通じて、削減に努めています。

須藤組長は、「誰でも養殖ができるようにするため」、量産技術の進化を引き続き推進する意向を示しました。水産庁はこれらの特許を契機として、民間企業や水産試験場への技術普及体制を強化する方針です。資源保護のため、ウナギ養殖場で飼育できるウナギ稚魚の数には上限が設けられています。また、関連制度の調整も進められています。11月に開催される「ワシントン条約」締約国会議では、ウナギの国際取引に対する規制の実施について議論される予定です。天然資源への負担を増やさない持続可能な養殖方法は、世界的に高い期待を寄せられています。日本国内のウナギ消費量の約8割は中国などからの輸入に依存しており、資源と食文化を守るためには、完全人工養殖の商業化が不可欠です。完全人工養殖の商業化は、ブリやマグロなどで進展していますが、ウナギは生態に多くの謎があるため、最も難しい課題とされています。一方、近畿大学は2023年に大学として初めて完全人工養殖に成功し、2024年には日本水産(Nissui)と新日本科学株式会社が人工稚魚の量産に関する共同研究を開始するなど、関連する取り組みは拡大しています。現在、食卓に上るウナギは天然稚魚から養殖されたものですが、日本政府は2050年までにウナギ稚魚の100%人工化を実現する目標を掲げています。

(佐々木拓美)

※ 掲載されている投稿は投稿者個人の見解であり、日本経済新聞社の見解を示すものではありません。