ウナギ、この生物界における独特の存在は、古くから動物の枠を超えており、古今東西にその感動的な物語がたくさんある。古い文献から日常の食卓料理、路地裏の口コミから人々の心に深く入り込んだ民俗信仰まで、うなぎの物語は流れ続ける史詩のように、世界各地で多彩な文化絵巻が書かれている。

日本には、枝に揺られることも池で踊ることもなく、静かにグリルに寝そべって、黄金色に輝く姿で、絶妙な香りを放ち、よだれを垂らす夏の風物詩がある。それはウナギだ。日本の食文化の中で、うなぎは料理だけでなく、情念、祝日、伝説でもある。

Part 1:古いレシピの悠々たる響き

うなぎの日本における食文化をたどっていくと、悠久の歴史絵巻がめくられたような気がします。

縄文時代の日本人の先祖たちは、この川と海の美しさを味わい始めた。奈良時代になると、『万葉集』の詩には、古代日本人の心の中にウナギの優しい姿が初めて描かれている。平安時代、うなぎは薬膳に化け、薬を蒸し、心身を養った。室町期、炭火とウナギの初出会いは、霊感の火花のように、蒲焼という調理技術が歴史の舞台に登場し、ウナギ料理の新たな一章を開くことを予告していた。最終的に、江戸時代にウナギは蒲焼の形で頂点に達し、日本の食文化の頂点に躍り出、職人精神と食材本来の味の完璧な融合を達成した。それ以来、蒲焼ウナギは和食の至宝となり、長年にわたって日本人一人一人の味蕾を温めてきた。

Part 2:土用丑の日の「ウナギ」は奇縁に満ちている

ウナギと日本人の不可思議な縁といえば、「土用の丑の日」である。この風習の起源は、実はビジネスの知恵と文化の伝統の完璧な出会いである。頭のいいウナギ店主が平賀源内(江戸時代の文豪)の指摘で、ウナギと土用の丑の日を巧みに結びつけた「うなぎのかば焼きを食べたら暑さが吹っ飛ぶ」という一言は、小さな店の商売を救うだけでなく、日本人の夏の食欲にも火をつけた。

もともと、日本人には土用丑の日に「U」の字の食べ物を食べる伝統があり、甘酸っぱい梅干し、新鮮なメロン、滑らかなうどんなど、すべて「U」が健康と幸運を象徴しているため、「unagi」(うなぎ)の参加は、この伝統に対する最も美しい解釈に違いない。

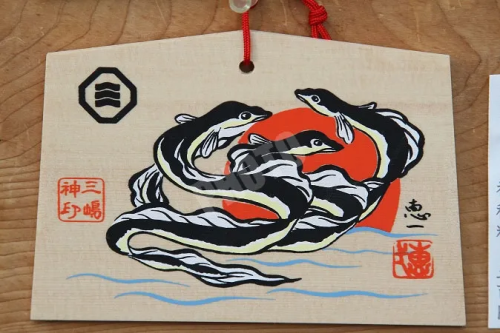

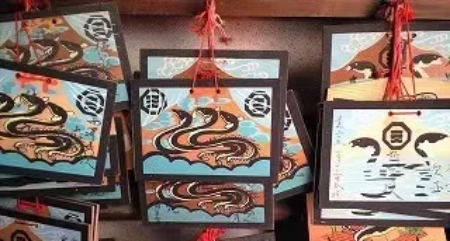

Part 3:絵馬のうなぎ夢

ウナギが日本の神社文化に泳ぎ込むと、絵馬――祈りと夢を乗せた小さな木製の願掛け板は、もはや馬だけのものではない。うなぎ絵馬はその独特の姿で、人々の願いを記し、時代の移り変わりも映し出しています。

最初の駿馬トーテムから、今では形態の異なる図案、うなぎ絵馬の登場は、伝統への興味の挑戦であるだけでなく、うなぎ文化が日本人の心に深く溶け込んでいる証でもある。神聖な願いであっても、生活の情緒に満ちていることができることを世間に伝えている。ウナギは、このような微妙で深い方法で、日本人の日常生活の中で重要な役割を果たし続けている。それは食べ物だけでなく、感情の寄託であり、文化の象徴であり、永遠に時間の長い川を流れている。

おわりに

ウナギの日本における文化的地位は、食べ物そのものをはるかに超えている。季節のメッセンジャーであり、伝統的な守護者であり、革新のインスピレーション源である。毎年夏の土用丑の日、うなぎの香りが街に漂うと、夏の風物詩の記憶を呼び起こすだけでなく、伝統文化への誇りを呼び覚ます。うなぎは、その独特の魅力をもって、日本の食文化に欠かせない一章が書かれており、おいしい蒲焼を味わいながら、時空を超えた温かみと敬意に触れ、美食と文化の美しい出会いを楽しむことができる。

ウナギ文化の川には、まだ多くのきらびやかな物語が待っている。千年にわたって繁殖してきたこの古い魚種について、どんな素晴らしい物語がありますか。ウナギは古今を遊覧し、千年を遡る。

出典:中国うなぎ網(https://www.chinaeel.cn/)